今回の日本館の展示は一つの明確な思想のもとに構成されている。しかし、その思想は一つの成分から生まれたソリッドな構造をもつものではなく、幾つかの相反しながらも、重なり合う、異なった思想のうえに、状況的に、もしくは星座的に連関して成立しているものである。作品はそれぞれ、無数のアレゴリーの表象でありながら、その相互互換性の保有によって、固有の空間軸と時間軸を逸脱している。それゆえ、展示される作品は個々の表意以上に、その弁証法的連続による総体への奉仕、もしくはその復元への貢献によって自己の自律を獲得している。この多様な星座の連鎖においては過去のあらゆる美術領域的判断は無意味であり、観客は会場の具体的であることが抽象化を促進するパッサージュの上で遊牧民であるのとおなじように、精神を放浪させることを迫られるだろう。

放浪の始まりは少なくとも四〇〇年前のことであり、もしくはその四〇〇年をへた現在である。その膨大な時間を駆け巡った現在は、その「時」の量のどのように微細な分子をも刺激しつつ、その持続への運動を喚起してきた。そして、それはそれ以前の無限の時間への運動の開始をも意味している。

「理想の都市」を描いたピエロ・デラ・フランチェスカが人工造形の再現の比率の中に真理を探索していた頃、茶の湯を確立した利休は自然の中に潜む「批評」の絶え間無い連環に目に見えぬ真理を発見しようとする実験を開始した。それはまず人工の都市内に加工していない「自然」を移植することから始められたのである。「数寄屋(茶室)」という一椀の「茶」、つまり、まだ見ぬ「真理」のアレゴリーを飲むための空間は、それによって関係づけられた自然の構図の表現なのである。そして、その内部では植物や水、土、建築、絵、道具、光、空気といったすべての構成要素が「無」という「真理」の破片を内包している。

この、いわば、模倣された自然の難解で複雑な、網の目のような迷宮における複眼的な方向性の確認の構造こそが、私たちが、かくも長い間、造形とその配置の基準として守り続けてきたものなのである。

すなわち、「数寄屋」においては「茶」が交換される「空」に向かって常に二つの視点が準備されている。「露地」という解脱へのアレゴリーをへて来た者、そして、解脱した者、「客」と「亭主」という表現で示される。この両者は決して同じ方向から物を見ることがない。つまり、一つの対象(それが自然であろうと、造形であろうと)は常に方向の異なる複数の批評にさらされる事となるのである。それは、言うなれば、対象から、固有なモノ的な価値を剥奪することを意味しており、その行為によって、創出された危機がもたらす価値の裂け目の中に、真の星座(関係性)が表出するのである。そこにおいては、現在も過去も未来も、風俗も芸術も、空間の総体も部分も、星座をつかさどる平等な一要素に過ぎない。「数寄」という、「好き」、「透き」、「鋤き」など多様な意味を内在させる私たちの美学は、つきるところ、さまざまな表象の関係づけられた総体を示している。しかしながら、その関係の在り方は一つの細部の変化によって、随時姿を変え、新たな形態を生み出し続けるのである。私たちの文化が保有する、この「美」の生産へのシステムは、その構造ゆえにあらゆる要素を、たとえそれが異なる文化圏で生産されたものであろうとも、否定することはない。むしろ、それを吸収し、次なる星座を構築するために、姿を変え、新たな造形を生み出して行くのである。その意味において、「数寄」はさまざまな方言の複合を意味しており、あるいは、その複合の構造こそが、私たちの方言を構築しているのである。それゆえ、そのシステムは日常のあらゆる事象に浸透し、「美学」という純粋領域的な概念すら自ら否定してしまう。

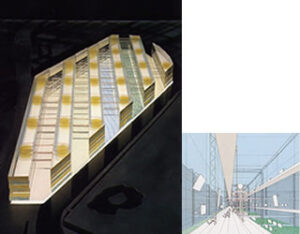

日本館において創出される空間は異なる「個」の、もしくは「時間」の表現と、その同一への視点から生まれている。例えば、日比野克彦は「風俗」という「現在」を裸体で表現し、千住博は「伝統」という「過去」、河口洋一郎は「ハイテクノロジー」という「未来」をそれぞれ、岩絵の具を使用した伝統技法、コンピューター・グラフィックスで表現するが、それぞれが会場内に満たされた「水」で連環されることにより、一つの時間での共振を開始する。そして、崔在銀、隈研吾によって提示された二つの経路は、巨大な「無」を取り囲む二重の星座となって、観客にいまだ見ぬ「真理」という名の「美」の生産エネルギーを知覚させることになるに違いない。

この、それぞれが批評であり、また対象であることから生み出される星座的な関係性こそ、私たちが「美」と呼んできたものなのである。一人でも多くの人がこの星座に飛び込まれることを私たちは願っている。