たえまない生産と都市領域の拡大、そして破壊と衝突を繰り返した20世紀。私たちがそこで見たものは何だったのだろう。そして、果たしたことは。戦争という名の他者否定なのか。革命という名の自己否定なのか。憎しみと怒りが渦巻く中で、私たちは神さえも含む限りない否定を振りかざしてきただけなのだろうか。鬼神のような形相の下で、この世紀はデルフォイのような、ナザレのような、メッカのような、祇園精舎のような、生の肯定と他者への愛を忘れてしまっていたのだろうか。そして今、自然環境の絶望的な劣化と、やむことのない地域紛争の増加の中で、私たちは人類の生き残りと、地球というかけがえのない惑星の延命のために、ようやくこの世紀の真の目的だったものを思い出そとしている。

真の目的、それは闘争や破壊を目指していたものではなかった。

貧困の拡大や人間の悲惨を目指していたものでもなかった。

逆にそれは、公正な富の分配や差別の廃止。

民族の融和や都市と自然の共生を目指していたはずだったのである。

そして、そのような目的を背負って「デザインの世紀」は始まったはずだった。

すべての目的を収束する一つの要素を全体化するために、理想を現実にするその実現の技術と選択をすべての人に与えるために。

長い間、形而上的で、部分的であったその要素こそ「美」と呼ばれてきたものに他ならない。

そしてこのデザインの世紀の成立の多くの要素は西洋の感性的な先端を占めてきたフランスと、東洋の感覚の純化を果たしてきた日本の出会いに負うているのである。

太古の時代においては、おそらく「言語」というツールより、「映像」による伝達の方が情報交換の主流を占めていたに違いない。しかし、「文明」が誕生し、「社会」が形成されるにつれ、天の啓示よりも、人間間で交換される情報にその焦点が移っていく。その結果、情報にも論理的で詳細な構造が要求され、「言語」の発達を促すことになった。

圧倒的に多量な情報を、短い時間に発信できるとはいえ、「映像」はその曖昧な性格故に(もしくは解釈を限定しない自由さを持つ故に)、長い間、「言語」の補助的役割に落ち着くしかなかった。特に、非常に言語的な論理性を重視するキリスト教を背景とする西洋社会においては「リアリズム」という表現に象徴されるように、「映像」さえも言語的な修辞学が必要とされたのである。とりわけ、18世紀以降、近代主義的視点の確率によって、神の時代から人間の時代に移行するにつれ、より一層の論理性が情報に求められるようになったのである。映像より厳格な構造をネイティブに持つ「言語」文化が高度に成長することは時代の必然といってもよい現象だった。また、アルファベット文字で24文字の組み合わせでしかない「言語」は人間がコントロールすることに適した情報ツールであると同時に、言語構造と秩序に関する研究が18世紀以来飛躍的に進歩を遂げたことがその機能を高めたのである。しかし、産業革命以来、人類の情報交換は信じられないほどの量の増大をみた。それは時として、言語の機能を越えるほどのものであるかのようにさえ思えたのである。そこで、言語の研究がさらなる前進へと向かい、言語学の成長を促すと同時に、映像もまた独自の情報機能の進化における研究の対象とされるようになった。

前ラファエル派の画家だったウィリアム・モリスがそのクラフト運動を開始し、作品主義の美術から、生活環境における工芸の再現に移行したことも、この情報環境の変化と無縁ではないように思える。

ヴァザーリやレオナルド・ダ・ヴィンチがプラトンの「アカデミア」に範をとる近代アカデミーの原型を提唱し、それまでの職人的技術から、「美術」としての領域の設定を目指した時、彼らの中での職人との差別化の根拠は制作された「映像」の背景にある「知性」と「哲学」だった。それは中世までの形而上的なものの現実化を目指し、しかも、その総体の創出のために個々の表現のリンケージを希求する映像観とは一線を画し、個人と創造が一致する「作品」という概念を確定するものだった。ここに個人の表現としての芸術が領域的完成へと踏み出したのである。

だから、モリスが訴えた「中世への回帰」という問題は、そのあまりの先見性ゆえに、時として単なる機械文明への抵抗、もしくは工芸の近代化として受け止められているが、むしろ、それからほぼ100年の時間を隔てた現代に私たちが直面している問題を提起していると見なければならないだろう。なぜなら、そこには作品という論理的背景を持った形式がもたらした映像の全体性、もしくは環境性の欠如に対する鋭い指摘と、映像による映像認識、環境それ自体による環境認識の構築が「芸術」成立以前の過去の記憶の回復によってなされるという先見的な視点が込められていたからである。

モリスの「レッド・ハウス」以下の環境的作品(もしくはプロデュース)が訴えるものは、個人の「知」を超えた「再現」の復活であり、個人的「論理」を超えた環境認識なのである。そして、それは人間の身体的限界を越えうる機械文明の到来によって、実現に近づくものだった。しかし、当時はその能力の低さゆえにモリスの批判の対象となったことは、矛盾しているようではあるが当然のことである。なぜなら、個人の枠を超え、理想の環境の創出を目指すがゆえに、その品質についての妥協は許されないからである。そのような矛盾を超えて、問題の解決に向かうきっかけを作ったのは彼らの文明と文化の埒外にいた「日本」との出会いだった。

その豊かな自然ゆえに、日本における農耕社会の発達は、世界の主要文明圏に比べて一千年以上の遅れをとった。その事は日本における文明と文化における特異性を考えるとき、無視すべきものではないように思える。というのも、日本は現在の先進国においてもっとも最近まで中世を引きずっていたからである。

中世の延長に伴う、「個」と「自我」の成長の遅れは、我が国の芸術の発達において独特な表情をもたらしたのである。

京都の大徳寺の寂光院に狩野永徳によって描かれた三面の襖を持つ部屋がある。それは「花鳥図」と呼ばれ、すべてを閉め切ってしまうと、連続した自然の描写が現れるようになっている。回廊からの入り口に当たるのこされたもう一面は、明かり取りの障子となっており、閉めた時にはぼんやりとその世界を照らし出すが、開け放つと回廊の外に広がる庭園が視覚に入る。それは日本の美学、造形の歴史に大きな影響を与えた「わび茶」の確立者、千利休のデザインになるもので「百石の庭」と呼ばれているものである。

狩野永徳の絵は、実は、西洋の「作品」概念に照らすと終わってはいない。この庭と映像的連鎖を達成するために、残された一面に向かって拡張しながら途切れている。

「襖」という日本独特の開閉装置は、床から垂直に天井近くまで続いていて、私たち日本人は床に敷かれた畳にそのまま座ることを考えれば、その連続感のダイナミズムをどのように私たちが感じているかをご想像していただけると思う。この連続は一種の「バーチャル・リアリティ」への試みで、西洋の「だまし絵」と異なるところは、映像自体が視覚的効果をねらったものではなく、常に一定の対象を持っている、という点である。それは原始信仰的自然観に基づいた、ユートピア的自然の姿であり、アニミズム的な視点から言えば、「神」そのものなのである。

最近、アジア諸国の経済成長が飛躍的に拡大し、しばしば「西洋」と「アジア」という二元論に基づいた論説が見受けられるようになったが、この事ははなはだしい間違いであると、日本でも山崎正和氏らが指摘している。西欧諸国の人々から見れば人種的にそのような視点を持つことは自然であるかもしれないが、我々、その文化圏に属するものたちにとっては「西洋」との文化的立場の違いは明白である。なぜなら、西洋が領域的な実現の始まりであるローマ時代以降、「キリスト教」という統一概念的な文化基盤の上に成立しているのに反して、「中華帝国」という領域の設定や「仏教」という国際宗教が生まれたにせよ、基本的にさまざまな宗教が乱立するこの地域においては、視点を共有する文化基盤は存在しない。それゆえ、宗教の違いさえ飲み込んでしまうこの地域の限定は言語的にも、領域的にも不可能であり、あえて言えば、「ヨーロッパ、もしくはその文化圏以外の諸国」という他はないだろう。そしてそれは、ソ連崩壊以後日増しに拡張しつづけているのである。その意味において、アジアは永遠に西洋との二元論的な比較対象とはなりえない、ということができるだろう。最近、アジア諸国の経済成長が飛躍的に拡大し、しばしば「西洋」と「アジア」という二元論に基づいた論説が見受けられるようになったが、この事ははなはだしい間違いであると、日本でも山崎正和氏らが指摘している。西欧諸国の人々から見れば人種的にそのような視点を持つことは自然であるかもしれないが、我々、その文化圏に属するものたちにとっては「西洋」との文化的立場の違いは明白である。なぜなら、西洋が領域的な実現の始まりであるローマ時代以降、「キリスト教」という統一概念的な文化基盤の上に成立しているのに反して、「中華帝国」という領域の設定や「仏教」という国際宗教が生まれたにせよ、基本的にさまざまな宗教が乱立するこの地域においては、視点を共有する文化基盤は存在しない。それゆえ、宗教の違いさえ飲み込んでしまうこの地域の限定は言語的にも、領域的にも不可能であり、あえて言えば、「ヨーロッパ、もしくはその文化圏以外の諸国」という他はないだろう。そしてそれは、ソ連崩壊以後日増しに拡張しつづけているのである。その意味において、アジアは永遠に西洋との二元論的な比較対象とはなりえない、ということができるだろう。

しかしながら、そのような論理的な文化基盤ではなく、漠然として概念の共有という点では否定できない共通性があることもまた事実である。それが先にも延べたアニミズム的な自然観、環境観である。

日本においては、その自然観は宗教の枠を超えて、むしろ美学の領域において尊重されるようになった。西行、世阿弥、芭蕉など日本を代表する芸術論者たちの作品にはこのような自然に対する自己の設定が具体的に現れている。そして、この美学が宗教以上に機能するところが、日本的、ひいてはアジア的な視点を形成するのである。その証拠に彼らの作品において、仏教的な無常観以上に志向されているのは、自然への同化の意識であり、自然と自己の同位を探る眼差しなのである。芸術だけではない、8世紀に仏教が日本に布教され、国教となった以後も、「神道」は共存しつづけたし、中国においても同様に、「徳」や「風水」という関係性や自然観を基盤とする思想が仏教と等価値を持ちながら近代まで政治や日常生活に強い影響を与えていた。

このようなアニミズム的な環境観は、作品主義とは異質の造形志向を生む。

そのよい例が、前三者と並んで、日本の美学に決定的な影響を与えた千利休の「茶の湯」である。

一介の商人であったこの芸術家は一切の創作行為から離れたところに見を置いている。彼によって、日本の陶芸、書画、生け花、造園、建築、食文化を始め多くの文化領域は変革を遂げたが、彼自身はその実際の創造から離れている。彼が行ったのは、コンセプトの決定、創作のディレクション、全体性の編集といった近代デザインのアート・ディレクションに近い作業なのである。また、その美学のコアにあるのは漠然とした形而上的な自然観であり、その都市内での再現に他ならない。

都市の中に「生」の自然を導入する、この意識こそ日本人の美学を明快に解説するものはない。つまり、私たちが希求するのは物理的な自然ではなく、あくまでその信仰の上に成立した概念上での理想の自然なのである。東洋の、特に日本のアニミズム的な美学は常にこの理想化された自然に根差しており、それはトマス・モアの「ユートピア」的な要素を含んでいる。すなわち、利休の茶の湯自体、大徳寺の永徳の作品のように、異なるメディア間での概念上の連続と、非現実的な環境の実現を目的としているものなのである。

このような非日常の現実化についての強い欲求の造形化と総合化を目指したところに、茶の湯の歴史的な意味があるし、その後の日本の造形が非常に豊かな展開をしたことに大きく貢献をすることになるのである。

大きなポイントをここであげておくとすれば、一つはコアになる環境観から断片として生まれる個人的な作品群に連結する骨格を与えたこと。

アート・ディレクションと思想家、この二つの立場を取ることができた利休においてこそ可能だったことであるが。彼は作品を創作することではなく、異なった創作に概念の骨格を与えることを自らの造形行為としたのである。この方法により、様式的に、もしくは時代的にかけ離れたものであっても純粋化された概念骨格上で関係性を持つことが可能になった。それは、近代主義的な視点とは異なって、時代や文明的背景、もしくは地域的差異にとらわれることがない、ということを意味している。利休はその概念設定を禅の「無」に求めたが、すべてを同心円上に関係性を持ちながら展開させるこの概念こそ、フラクタルに増殖するアニミズム的な視点を表現するものである。それは近代主義的なヒエラルキーとは異なる、開放された構造を持つ全体性を求めるものであることは言うまでもない。

もう一つは、利休が「商人」=「町人」という立場を守りとおしたことである。

当時、日本のみならず、世界の多くの都市の文化状況をみても、宗教権力や封建制の支配者が文化の中心となり、芸術家たちは宮廷人や職人化する、というのが一般的なものだった。日本でも室町時代の同朋衆に見られるように、俗世間から離れ、芸術を娯楽とする権力者の関心を買いながら、もしくは西行のように一宗教人として、創作に精進するという図式が一般的だった。しかし、利休やその師の武野紹鴎らは、室町末期の戦乱の世にあって、疑似共和制都市国家的様相を呈していた堺で、共和的支配階級だった商人という立場を守りながら、自己の芸術の完成を目指して行ったのである。

後に茶人としての立場を確立し、織田信長、豊臣秀吉という支配者に登用されても、彼は「町人」という自己の側面を否定することはなかった。それは堺人としての誇りゆえだったかもしれないし、もしくは、彼に先立つ世阿弥がその能楽書の中で説いた、聖俗併せ持つことを芸術の至高とする考えに共鳴していたのかもしれない。いずれにせよ、芸術の主体が特権階級だけではない、という意識は日本社会の中で彼の時代、つまり、安土桃山時代以降強く表れた意識であることは、その後の歌舞伎や浮世絵、草紙の発達を見ても明白である。

海外でその価値を認められている日本の芸術の多くが、日本ではそのような領域に属するとは長い間思われていなかったものである。将軍や大名といった支配者階級に厚く庇護されていた「能」や「茶の湯」は別としても(しかし、これらも宮廷文化とは一線を画している)、歌舞伎や浮世絵、草紙などはまったく庶民による庶民のための芸術だった。それゆえ、しばしば、規制の対象となったことはよく知られていることである。つまり、海外に誇るべき我々の芸術のいくつかは、その質はともかく、「風俗」という領域に属すものだったのである。

その質においては諸外国の芸術に引けを取らない我が国の文化が、すでに17世紀に大衆的なインターフェースを確立していたことはその性格の相違において特筆すべき部分であると思う。さらに、それがインターフェースを設定するのみならず、庶民のレベルにおける所有を念頭において、「量」という供給概念を志向していたことは、当時の芸術の置かれていた状況を国際的に見ると驚くべき事実である。

芸術の質を持つものを量的に供給しようという意識は、当然の事ながらすべての価値観を超越するアニミズム的な環境観に由来する。しかし、忘れてならないのは、これらの分野には「能」や「茶の湯」に見られた形而上的なアニミズム観とは異なる、もう一つの要素が加わっていることである。それは「情報」という社会的なメディアである。室町、安土桃山と戦乱によって価値体系と情報体系が破壊された時代を経て、江戸という一元的な統制された強権の封建制時代を迎える。しかし、安土桃山時代に発達した町人という階級はその中に完全に組み込まれるには、自立した意識を持ちすぎていた。彼らは、それゆえ、独自のネットワークと情報媒体の確立への強い欲求を持っていた。「歌舞伎」も「、浮世絵」「草紙」も、「情報」という要素が強固な基盤となっていたことに注目しなければならない。これらの作品の多くは時事的な話題や新聞の三面記事的な内容をもとにしているからだ。つまり、これらのメディアは芸術性と娯楽性を同時に兼ね備えながら、町人の自由な情報窃取への欲求を満たすマスメディア的機能も果たしていたのである。そしてそのほとんどは識字率の低い時代に合って、ヒューマン・オリエンテッドなインターフェースとして映像情報を重視し、真実についての感性伝達効果を高めるために、現実的なリアリティを故意に変形するという手法にまで到達していたのである。北斎や写楽の作品に顕著な遠近法や、リアリズムの変形は芸術的手法、というよりも視覚的に、感性的に情報を的確に伝達するという必要から生まれた、といってもよいのではないのだろうか。物理的に現実と整合性が取れないものが事実を伝えることに必要である、という認識は、情報媒体として「言語」や「映像」を考える時、非常に重要な問題を示唆している。

ヤコブソンやチョムスキーは、彼らの言語学概論や生成文法理論の中で、言語学者と詩人や作家との協調を訴えているが、 それは言語の伝達構造の上に論理と表現の現実からの飛躍が構築されないと多元的な知覚構造を持つ人間相互の真の伝達は達成されない、という危機感からきたものであろう。とすれば、江戸期までに完成した日本の「言語」というものも含めたアニミズム的映像構造はコミュニケーションという領域において非常に多産な成果を生み出した、と言えるのではないだろうか。

その意味で、パリ万博において、西洋によってその「質」を決定的に認められた日本の工芸や映像作品、あるいは環境との連鎖への意志を明示する繊維製品は、近代主義と言う普遍性への希求を持つ、一種の厳格な言語構造を確立した上で、その限界を見つめていた西洋の人々に多くの20世紀的示唆を秘めていた。

20世紀は人間の時代である。たとえたくさんの残酷で悲惨な記憶に彩られているとはいえ、私たち人類はその渦中において、今まで触れられることのなかったさまざまな不条理に立ち向かってきた。「美」の共有や「質」の全体化、という意識も人間の時代の実現のために求められたものである。19世紀にロートレアモンらが提起した「万人のための芸術」への希求に端を発した、ウィリアム・モリスの工芸運動やそれに続く「アーツ・アンド・クラフト」、「アール・ヌーヴォー」、「バウハウス」という西洋造形運動の流れも、その意識を覚醒し、19世紀アヴァンギャルドの論理的根拠となった「ユートピア」概念に多くを負っている。そして、彼らは「ユートピア(ここにはない)」というトポスを、「かってあった」と読み替えることによって、その再現を求めたのである。その時、西洋に紹介された日本の造形と産業のあり方は彼らにとって、「正常に発達を遂げた中世」として映ったのではないだろうか。

いずれにせよ、西洋はすでに行き詰まりを予感させていた近代主義的文化に異なる時間と環境への視点を取りいれることを選択し、その目的の造形的実現である「デザイン」という統合的領域の開拓へと向かうこととなり、日本は、そして東洋は、この地域においては宗教さえも持ち得ない普遍性への意識とその骨格へのヒントを得ることができたのである。

しかし、残念なことなのだが、私たち日本人は西洋の近代思想を方法として学ぶことしかしなかったように思う。もし、思想として受け入れ、私たちの独特なアニミズム的環境認識や大衆的価値観とのハイブリッドを実現していれば、鎖国が解かれ、西洋の文化に直接触れた明治以後、私たちの特異な芸術形態は普遍的な性格を獲得し、更なる深化を遂げていたに違いない。だが実際は、江戸期までの文化はすべて「伝統」や「工芸」という名前の下にその時計の歯車を止められ、そして何よりも、その強い地盤だった大衆から引き裂かれてしまったのである。明治以後の最高の美学者である岡倉天心は、いたずらな文化の西洋化を非難し、日本近世文化の中にこそ西洋芸術の目的とする要素の一つがある、と説いたが、その論旨は現代まで理解されることは少なかった。両者の文化の本質を見抜いていた天心でさえ否定した政治的、経済的方法のみの近代主義はそれほど早く、深く日本社会に浸透して行ったのである。自分の文化に誇りを持つこと、それが「ナショナリズム」という一語で片づけられる、長く、暗い時代は今でも続いている。私自身、95年ベネチア・ビエンナーレ日本館コミッショナーを務めた時、利休の「数寄」を現代的な集合概念として、展覧会コンセプトとして採用したが、「伝統」についての思想を検証しようとしない中傷の連続に驚いたものである。「全者肯定」という柔軟なアニミズム的認識概念を持つゆえに、時代や文化の差異を問わない私たちの文化の特徴は地球的時間を調整するという、ただそれだけの方法論のために窒息させられてしまったのである。

そして、あまりにも性急な西洋化ゆえの第二次大戦の悲劇も、伝統文化の消去という行為に転換させられてしまったのである。否定するもの全員が過ちを犯している点は、私たちの伝統には伝えるべき物理的形はなく、また守るべき領域もない、ということを見過ごしていることである。私たちの伝統とは、すなわち、環境を全方位的に認識しつづけ、概念を立体化させる行為そのものなのである。長い間、形態的、方法論的模倣の時代を経て、私たちは地球を一回りした「伝統」と、ついに、再会することとなった。それが、西洋と東洋の接触によって生まれた「デザイン」という環境的な造形行為である。そこにはかっての環境的造形行為のような、宗教帰結型でもなく、権力の具現化でもない、「美」と「質」の一般化に向けたメッセージが込められていた。同時に、方法論的近代化によって成長した経済力は、その造形行為の一般化についての強力なエンジンとなる能力を見につけていた。

近代デザインの思想、方法、造形は私たちが長い間、その芸術や美学において実現を目指していたものの多くを含んでいたのである。戦後の優れた造形作家たちが、こぞってデザインの方法を選択した理由も、自らが生まれながらにして持っている造形についての認識に違和感がない、ということが多くを占めている。

特に、対象についての視点や方法の決定的な変更によって、分裂を極めていた映像の世界において、「デザイン」は日本の美学の再現に救世主的な役割を果たした、と私は思っている。

その証拠に、ここに展示された100点あまりのさまざまなスタイルを持つポスター作品に様式的限定を見ることは難しいことである。そこにあるのは提出される環境を考慮した映像の展開と概念の映像言語的造型に他ならない。それこそ、かって私たちがその美学の根本としていたものである。「デザイン」の浸透は、私たちの記憶を強く刺激した。80年代にはイラストレーションの脱領域化が進み、「アート」との境界線の一掃へと激しいアジテーションを繰り広げ、タイポグラフィーは古代のカリグラフィーの記憶へと逆流しつづけている。「第三の絵画」、今、強く主張を始めている。そして、広告映像において見え方をリフォームされた「伝統芸術」も、その停滞を認識し始めている。そして何よりも、その多様で、自由な映像言語は街角を美術館よりも多産な造型展示場に変更したのである。

アニミズム的な造型概念と、近代的な理論構造を獲得した「グラフィック・デザイン」はおそらくマルチメディア時代において、その完成を見るのではないだろうか。

一元的な情報構造の中で、すべての領域の境界線が淘汰され、「美」と「質」が裸のままで提示される時、私たちは長い眠りから覚めてむき出しとなったその本質に触れて、なくしていたものの価値を改めて思い知らされるに違いない。そして、アナログ的手段によって獲得された「美」と「質」は、あまねく人たちの共有する財産となるはずである。その点において、回復した日本とその「美」の生産はもう一度人類の未来に貢献することができるだろう。だからこそ、私たちは安易なマルチメディアへの妥協に断固として反対しなければならない。なぜなら、そこに上書きされる「質」には膨大な時間と失敗を経た、20世紀の目的がかかっているからである。そして、そこにこそ芸術と産業の最終的協調が果たされなければならない。この会場の中にはそのことについてのヒントのいくつかが含まれていると信じている。

開催主旨

近代日本と西洋の邂逅の最初の成果となった「デザイン」というメディアの美学的、社会情報的意味を、現代日本において最も正当に継承する「グラフィック・デザイン」と、その多元的な展開によって環境芸術を今まさに実現しようとする「コンピュータ・グラフィックス」の未来を紹介することは歴史的に見ても意義があることである。

コミッショナー:伊東順二

監修 :高階秀爾、田中一光

空間構成 :安藤忠雄

証明設計 :海藤春樹

開催期間:1997年9月24日(水)~11月9日(日)(40日間)

開催会場:パリ日本文化会館3階展示ホール(440m2)(パリ市15区フェデラシオン通り2番地~6番地)

参加アーティスト

青葉益輝・浅葉克己・粟津潔・福田繁雄・早川良雄・日比野克彦・細谷厳・石岡瑛子・亀倉雄策・上条喬久・勝井三雄・河口洋一郎・河原敏文・小島良平・松永真・永井一正・長友啓介・仲條正義・中村誠・奥村靫正・大貫卓也・サイトウマコト・佐藤晃一・関口敦仁・杉浦康平・立花ハジメ・高城剛・田中一光・戸田正寿・タナカノリユキ・戸田ツトム・山口はるみ・山城隆一・横尾忠則(アルファベット順・敬称略)

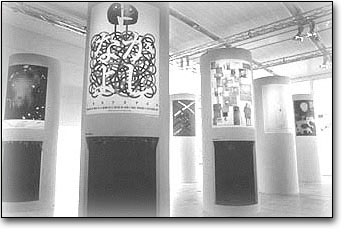

- オープニング企画時のパリ日本文化館内

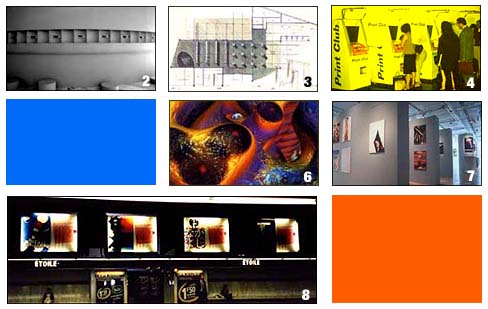

- ハイビジョン3Dシアター

- 安藤忠雄による空間構成プラン

- 立花ハジメデザイン・プリントクラブパリ日本館バージョン

- 河口洋一郎によるCG作品一部

- ポスター展示

- 参加ア-ティストが制作した同展ポスターが掲示されたパリ地下鉄構内